なぜ普通のかゆみがアトピーに?

ヒスタミンと掻破の悪循環

「最初は虫刺されや乾燥だっただけなのに、いつの間にかアトピー性皮膚炎になってしまった」――そんな経験はありませんか?

実は、誰にでも起こりうる”普通のかゆみ”が、ある条件下でアトピー性皮膚炎へと発展してしまうことがあるのです。

前回の記事「アトピーの根本原因は『皮膚バリアの破綻』だった!」では、皮膚バリアの重要性についてお伝えしました。

今回は、その皮膚バリアがどのようにして壊れていくのか、ヒスタミンと掻破(そうは:掻くこと)の悪循環に焦点を当ててご説明します。

目 次

アトピー性皮膚炎の始まりは、意外にも日常的なかゆみであることが少なくありません。

🔸よくある初期のかゆみの原因

| 痒みの原因 | 内容 |

|---|---|

| 虫刺され | 蚊やダニに刺されてかゆくなる |

| 乾燥肌 | 冬場や冷房・暖房による皮膚の乾燥 |

| 汗や衣類の刺激 | 汗疹(あせも)や衣類の摩擦 |

| 食物アレルギー | 特定の食品による一時的な反応 |

| 接触性皮膚炎 | 化粧品や洗剤などの刺激 |

これらは誰にでも起こりうる、ごく普通のかゆみです。多くの場合は一時的なもので、自然に治まります。

しかし、ある条件が重なると、この「普通のかゆみ」がアトピー性皮膚炎への入り口になってしまうのです。

かゆみの主役となるのがヒスタミンという物質です。

ヒスタミンの役割

ヒスタミンは、私たちの体を守るために働く物質です。

- 肌が刺激を受けると、免疫細胞(肥満細胞など)からヒスタミンが放出される

- ヒスタミンは神経を刺激して「かゆい!」という信号を脳に送る

- これは本来、「何か危険なものが肌についているから払いのけて!」という防衛反応

つまり、ヒスタミンによるかゆみは、体からの警告サインなのです。

問題は「ヒスタミンの過剰産生」

通常であれば、刺激がなくなればヒスタミンの放出も止まり、かゆみも治まります。

通常であれば、刺激がなくなればヒスタミンの放出も止まり、かゆみも治まります。

しかし、以下のような状況ではヒスタミンが過剰に、または持続的に産生されてしまいます

- アレルギー体質がある

- 腸内環境が乱れている(後述)

- ストレスが多い

- 皮膚バリアが弱っている

ここから、アトピー性皮膚炎への道が始まります。

ステップ1:掻くことで皮膚バリアが破壊される

かゆいと、つい掻いてしまいますよね。しかし、掻く行為は皮膚バリアに深刻なダメージを与えます。

かゆいと、つい掻いてしまいますよね。しかし、掻く行為は皮膚バリアに深刻なダメージを与えます。

- 角質層が剥がれる

- 皮脂膜が失われる

- 皮膚の保湿成分(セラミドなど)が流出する

- 微細な傷ができる

ステップ2:バリアが壊れるとさらにヒスタミンが増える

皮膚バリアが壊れると、外部からの刺激物質(ダニ、ほこり、細菌など)が簡単に皮膚内部に侵入します。

皮膚バリアが壊れると、外部からの刺激物質(ダニ、ほこり、細菌など)が簡単に皮膚内部に侵入します。

すると、体は「もっと警告を出さなきゃ!」と判断し、さらに多くのヒスタミンを放出します。

ステップ3:もっとかゆくなる→もっと掻く

ヒスタミンが増えれば、当然かゆみも強くなります。

ヒスタミンが増えれば、当然かゆみも強くなります。

そして、また掻いてしまう…。

この繰り返しが「かゆみの悪循環(itch-scratch cycle)」と呼ばれるものです。

この悪循環を繰り返すうちに、慢性的な炎症状態=アトピー性皮膚炎へと発展してしまうのです。

最近の研究で明らかになってきたのが、腸内環境とヒスタミンの深い関係です。

🔸腸は「第二の脳」であり「免疫の司令塔」

私たちの免疫細胞の約70%は腸に集中しています。

腸内環境が乱れると、免疫システム全体のバランスが崩れます。

腸内細菌がヒスタミンを作る?

実は、一部の腸内細菌はヒスタミンを産生します。

- 善玉菌が減り、悪玉菌が増えるとヒスタミン産生が増える

- 腸の炎症により腸壁が傷つくと、ヒスタミンが血液中に漏れ出す

- 血液を通じて全身に回り、皮膚でもかゆみを引き起こす

腸内環境の乱れの原因

- 抗生物質の使用

- 偏った食生活(糖質・加工食品過多)

- ストレス

- 睡眠不足

- 食物アレルギーや不耐性

つまり、虫刺されや乾燥など肌への直接的な刺激がなくても、腸内環境の乱れによって体内で作られたヒスタミンがかゆみを引き起こすことがあるのです。

さらに厄介なのが、掻く行為が習慣化してしまう「掻破癖」です。

なぜ掻くのがやめられないのか?

| 理由 | 説明 |

|---|---|

| 即座の快感 | 掻くと一時的に気持ちいい(脳内で快楽物質が出る) |

| 無意識の行動 | 寝ている間や、考え事をしている時に無意識に掻いてしまう |

| ストレス解消 | 不安や緊張を掻くことで紛らわせてしまう |

| 条件反射 | 特定の状況(例:テレビを見る時)で自動的に掻いてしまう |

お子さんの場合は特に注意

小さなお子さんの場合、掻くこと自体が遊びや習慣になってしまうことがあります。

- 退屈な時に掻く

- 親の注意を引くために掻く

- 友達が掻いているのを真似する

掻破癖が形成されると、皮膚の状態が改善しても掻く行動が続くため、なかなかアトピーから抜け出せなくなってしまいます。

アトピー性皮膚炎への進行を防ぐ、あるいは改善するためには、この悪循環のどこかを断ち切ることが重要です。

1. 掻かない工夫をする

完全に掻かないのは難しいですが、できる範囲で工夫を

- 爪を短く切る・やすりで丸める

- 夜は手袋や長袖を着る

- 冷やしたタオルで押さえる(掻く代わりに)

- かゆみ止め(抗ヒスタミン薬)を適切に使う

- 子どもには「掻いちゃダメ」ではなく、「代わりにこうしよう」と提案

2. 皮膚バリアを修復・維持する

- 保湿を徹底する:1日2回以上、入浴後すぐに

- 適切なスキンケア製品を選ぶ(セラミド配合など)

- 必要に応じてステロイドや免疫調整薬で炎症を抑える

- 刺激の少ない衣類を選ぶ(綿素材など)

3. 腸内環境を整える

- 発酵食品を取り入れる(味噌、納豆、ヨーグルトなど)

- 食物繊維を十分に摂る(野菜、果物、海藻)

- 加工食品や砂糖を控える

- 水分を十分に摂る

- 規則正しい生活とストレス管理

🔸早期の対処が鍵

🔸早期の対処が鍵

誰にでも起こる「普通のかゆみ」も、放置すると悪循環に入り、アトピー性皮膚炎へと発展する可能性があります。

🔸重要なのは

- かゆみを軽く見ない:早めに対処する

- 掻かないための工夫:悪循環を断ち切る

- 皮膚バリアを守る:毎日の保湿ケア

- 腸内環境にも注目:体の内側からのアプローチ

- 掻破癖の形成を防ぐ:特にお子さんは早期の習慣づけが大切

もし、お子さんやご自身が最近かゆみが増えてきた、掻く回数が多くなったと感じたら、それは皮膚バリアが危険信号を出しているサインかもしれません。

早めに皮膚科を受診し、適切なケアを始めることで、アトピー性皮膚炎への進行を防ぐことができます。

※この記事は医学的情報を提供するものであり、個別の診断や治療に代わるものではありません。症状が気になる場合は、必ず医療機関を受診してください。

あなたやご家族の健康を守るために

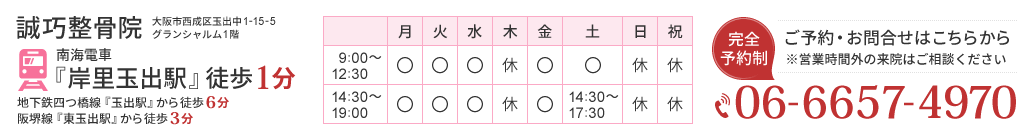

大阪市西成区玉出で自律神経や身体を整えて、しっかり働けるようにしたい方へ

当院では、身体の不調を脳活セロトニン調律整体、体の歪み矯正や栄養指導、運動指導に加えて生活習慣や環境の改善も含めたサポートを大切にしています。

ご相談はお気軽に!