「横隔膜が硬い」と不調になる理由|疲れ・姿勢・内臓とのつながり

横隔膜は「呼吸の要」であり、内臓の位置や働き、

そして姿勢にも大きく関わっています。

しかし横隔膜が硬く動かなくなると、

息切れや疲労感だけでなく、

体のさまざまな不調にもつながります。

階段を上っただけで息切れし、なかなか呼吸がおちつかなかったり、昔よりも疲れやすくなったと感じることはありませんか?

多くの人はその原因を「年齢のせい」「運動不足のせい」と考えがちですが、実は横隔膜の動きの悪さが大きく関係している場合があります。

横隔膜は呼吸に欠かせない筋肉であると同時に、内臓を支え、姿勢や血流、自律神経の働きにまで影響を与える大切な存在です。

この記事では、横隔膜の働きと不調による影響、そして深呼吸による改善方法をわかりやすく解説します。

目 次

信号が変わる前に小走りしたとき、駅の階段を上ったとき、すぐに息が切れることはありませんか?

昔はすぐに落ち着いていたのに、最近は「ハアハア」と呼吸が乱れたまま回復しない…。

加齢や運動不足、貧血や更年期などを疑う方も多いですが、まず確認したいのは横隔膜がしっかり働いているかです。

横隔膜は呼吸の主役。ここが硬くなったり動かなくなると、肺に十分な空気を取り込めず、体が酸欠状態になってしまいます。

名前に「膜」とつきますが、横隔膜は腕の筋肉や脚の筋肉と同じ骨格筋です。

横隔膜が下に下がると息を吸い、上に上がると息を吐きます。

しかし、近年の研究では パソコンやスマホで文章を読んでいるときは、紙の本や新聞を読んでいるときよりも呼吸が浅くなり、無意識に息を止めている時間が長いことがわかっています。

これは「スクリーンアプレジア(画面無呼吸)」とも呼ばれ、現代人特有の呼吸の乱れです。

息を止めている=横隔膜を動かしていない、ということになり、横隔膜は次第に硬くなって動きが悪くなります。

つまり、スマホやPC中心の生活は「横隔膜の筋トレ不足」にもつながってしまうのです。

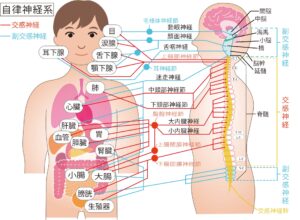

自律神経にも影響

横隔膜を動かさない「息止め」が続くと、自律神経にも影響が出ます。

横隔膜を動かさない「息止め」が続くと、自律神経にも影響が出ます。

呼吸は自律神経と直結しており、息を吸うときは交感神経(緊張モード)、吐くときは副交感神経(リラックスモード)が優位になるといわれています。

ところが息を止めている間は、この切り替えが行われず、交感神経が優位になりやすい状態に。

パソコンやスマホに集中して無意識に息を止めていると、「緊張モード」が続いて疲れやすくなるのです。

横隔膜は胸とお腹の境目に位置し、その上下には大切な臓器が並んでいます。

🔸上には肺や心臓

🔸下には肝臓・胃・腸・子宮・卵巣など

横隔膜が硬く動かなくなると、これらの臓器が圧迫され、次のような不調につながることがあります。

- 検査で異常がないのに不整脈が出る

- 貧血ではないのに息切れがする

- 腰痛やぎっくり腰

- 便秘や下痢が続く

内臓は「正しい位置にあること」で本来の働きを発揮します。

横隔膜の動きが悪いと臓器の位置も乱れ、全身に影響してしまうのです。

猫背などで背中が丸まると、横隔膜は縮んで動きにくくなります。

その結果、呼吸が浅くなり酸素不足に…。

姿勢の悪さは見た目だけでなく、呼吸や内臓機能、体調にまで影響を及ぼすのです。

呼吸は「浅く速く」でも「深くゆっくり」でも一見同じように酸素を取り込んでいるように見えます。

しかし実際には、浅い呼吸ではガス交換が効率的に行われず、脳や体の細胞に届く酸素量が大きく減ってしまいます。

脳は酸素消費量が非常に多い臓器。酸素不足は集中力の低下や疲労感、さらには不調の原因になります。

だからこそ、 深呼吸をして横隔膜をしっかり動かすこと が大切です。

横隔膜は呼吸だけでなく、内臓や姿勢、全身の健康に深く関わっています。

ポイントは

🔸「大きく吸って、しっかり吐き切る」

🔸「背筋を伸ばして姿勢を整える」

女性の場合は、深呼吸で子宮や卵巣の血流改善にもつながり、ホルモンバランスや妊活のサポートにもなります。

「最近息切れが気になる」「疲れやすくなった」という方は、ぜひ今日から横隔膜を意識した深呼吸を取り入れてみてください。

👉 内臓を意識した呼吸法やセルフケアを知りたい方は、当院までお気軽にご相談ください。

関連記事のご案内

呼吸と自律神経の関係を知ることで、横隔膜の重要性はさらに理解しやすくなります。

次回のブログでは「呼吸と自律神経の深い関係」について、もう少し掘り下げてお伝えします。

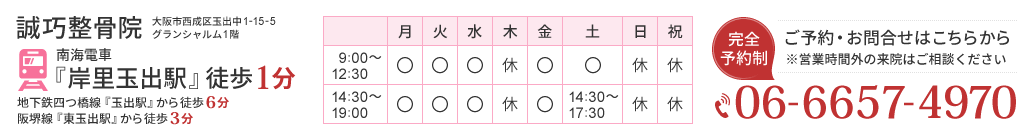

大阪市西成区で姿勢や体をしっかり働けるようにしたい方へ

当院では、身体の不調を自律神経脳活性整体、体の歪み矯正や栄養指導、運動指導に加えて生活習慣や環境の改善も含めたサポートを大切にしています。

ご相談はお気軽に!