PMSのときに果糖を避けると気分が安定する?

女性特有のホルモン変動期に知っておきたい果糖との付き合い方

毎月やってくるPMS(月経前症候群)。

イライラや気分の落ち込み、不安感で悩む女性は本当に多いですよね。

「この時期になると、なぜかいつもより甘いものが欲しくなる…」

「でも食べた後、さらに気分が沈んでしまう」

そんな経験はありませんか?

実は、PMS期の気分不安定には「果糖の摂り方」も深く関係している可能性があります。

女性ホルモンの変動とセロトニン(心を安定させる脳内物質)の関係を理解することで、毎月の憂鬱な期間をもっと楽に過ごせるかもしれません。

目 次

PMS期に現れる心の不調は、単なる「気の持ちよう」ではありません。

月経開始の約1〜2週間前から始まるこの期間は、体内で複雑なホルモンの変動が起きており、脳内の神経伝達物質のバランスも大きく崩れやすくなります。

特に気分に大きな影響を与えるのがセロトニンの不足です。

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、心の安定や良質な睡眠に欠かせない物質。

🔸セロトニンが不足すると

- 理由もなくイライラする

- 些細なことで涙が出る

- 不安感や憂うつ感が強くなる

- 甘いものへの異常な欲求が強まる

- 集中力が続かない

これらの症状が現れやすくなります。

実は「果糖の摂り方」とも関係しているかもしれない

PMS期に甘いものが欲しくなるのは、脳がセロトニン不足を補おうとする自然な反応です。

PMS期に甘いものが欲しくなるのは、脳がセロトニン不足を補おうとする自然な反応です。

しかし、ここで問題となるのが果糖の過剰摂取。

果糖(フルクトース)は清涼飲料水、お菓子、加工食品に多く含まれる糖の一種で、一時的には気分を上げてくれるものの、長期的には以下のような悪循環を生み出す可能性があります。

↓

インスリン抵抗性の悪化

↓

セロトニン合成に必要な栄養素の吸収阻害

↓

さらなる気分の不安定化

つまり、「気分を良くしようと摂った甘いものが、かえって気分を悪化させる」という皮肉な状況が起こりうるのです。

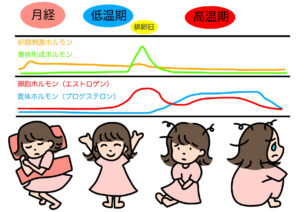

エストロゲン・プロゲステロンのバランス変動

女性の月経周期は、主にエストロゲンとプロゲステロンという2つのホルモンによって調整されています。

排卵後〜月経前(PMS期)の変化

🔸エストロゲンの急激な低下

- セロトニン合成を促進する作用が減る

- 脳内のセロトニン受容体の感受性が低下

🔸プロゲステロンの変動

- 初期は増加するが、妊娠が成立しないと急激に減少

- プロゲステロンの代謝物(アロプレグナノロン)がGABA受容体を活性化

- 月経前の急降下でGABAの鎮静作用が失われ、不安感・緊張感が増す

セロトニン合成が不安定になりやすい時期

エストロゲンには、セロトニンを作り出す酵素を活性化させる働きがあります。

エストロゲンには、セロトニンを作り出す酵素を活性化させる働きがあります。

そのため、エストロゲンが急激に減少するPMS期は、セロトニンの合成能力そのものが低下してしまいます。

さらに、プロゲステロンの変動によって、

- 睡眠の質が低下(メラトニン産生の乱れ)

- 食欲調節ホルモンのバランスが崩れる

- ストレス反応が過敏になる

このような状態で果糖を過剰摂取すると、ただでさえ不安定なセロトニンシステムにさらなる負荷をかけることになります。

果糖は血糖値を直接上げにくいが、肝臓で中性脂肪に変換されやすい

🔸果糖の代謝には特殊な特徴があります

| 一般的な糖(ブドウ糖)の場合 | 摂取 → 血糖値上昇 → インスリン分泌 → 細胞に取り込み |

| 果糖の場合 | 摂取 → 肝臓に直行 → 中性脂肪に変換 → 蓄積 |

果糖は血糖値を直接大きく上げないため、一見「健康的」に思えますが、実際には肝臓に負担をかけ、中性脂肪の産生を促進します。

過剰摂取でインスリン抵抗性が進みやすい

🔸果糖の過剰摂取が続くと

1.肝臓の負担増加

- 脂肪肝のリスク

- 肝臓でのインスリン感受性低下

2.全身のインスリン抵抗性

- 筋肉への糖・アミノ酸の取り込み低下

- 慢性的な炎症の促進

3.代謝異常の連鎖

- 中性脂肪値の上昇

- 血糖調節能力の低下

女性の場合、特にPMS期はホルモンの影響でもともとインスリン抵抗性が起きやすい状態にあります。そこに果糖の過剰摂取が加わると、この問題がさらに深刻化する可能性があります。

アミノ酸バランスの崩れ → トリプトファンが脳に届きにくくなる

セロトニンの材料となるのはトリプトファンというアミノ酸です。

しかし、このトリプトファンが脳に届くためには、血液脳関門を通過する必要があります。

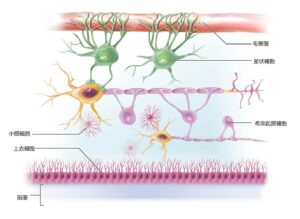

💡 補足:血液脳関門(BBB)とは?

脳は非常にデリケートな臓器なので、血液中の有害物質や細菌から守る必要があります。

そのための「関所」のような仕組みが血液脳関門(Blood-Brain Barrier: BBB)です。

血液脳関門の特徴

- 脳の毛細血管を覆う特殊な細胞で構成

- 必要な栄養素だけを選択的に通過させる

- 有害物質や病原体の侵入を防ぐ

トリプトファンと血液脳関門

トリプトファンは「大型中性アミノ酸輸送体(LAT1)」という専用の輸送システムで脳内に運ばれます。

この輸送体は、トリプトファン以外にもBCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)などの他のアミノ酸も運びます。

つまり、同じ輸送体を使うアミノ酸同士で「競合」が起こるのです。

👉 血中のBCAAが多すぎると、トリプトファンが脳に入りにくくなり、セロトニン不足につながります。

インスリン抵抗性になると、BCAAが筋肉に取り込まれず血中に滞留するため、この競合が激しくなってしまいます。

| 正常な状態 | インスリンが正常に働く → 筋肉にBCAA(分岐鎖アミノ酸)が取り込まれる → トリプトファンが脳に入りやすくなる → セロトニン合成が促進 |

| インスリン抵抗性の状態 | インスリンが効きにくい → BCAAが血中に滞留 → トリプトファンの脳内移行が阻害 → セロトニン不足 |

つまり、インスリン抵抗性になると、セロトニンの材料があっても脳に届かない状況が生まれてしまいます。

PMS期の気分不安定がさらに強くなる

PMS期は

- ホルモン変動によるセロトニン合成能力の低下

- インスリン抵抗性によるトリプトファン輸送の阻害

- 慢性炎症によるトリプトファンの別経路消費(キヌレニン経路)

これらの要因が重なることで、セロトニン不足がより深刻化し、PMS症状がさらに強くなる可能性があります。

女性はホルモン変動+セロトニン感受性の影響を受けやすい

女性が男性よりも気分障害になりやすい理由の一つに、セロトニンシステムの違いがあります。

| 女性の特徴 |

|

| 男性との比較 | 男性:比較的安定したセロトニンレベル 女性:周期的な変動が大きい |

特にPMS期は果糖過多がメンタルを揺らしやすい

🔸PMS期の女性が果糖を避けた方が良い理由

- ホルモン感受性の増加

🔹エストロゲン低下によりセロトニン合成能力が減少

🔹プロゲステロン変動で気分調節が不安定 - インスリン抵抗性への脆弱性

🔹月経前はもともとインスリン抵抗性が起きやすい

🔹果糖がこの傾向をさらに悪化させる可能性 - 炎症反応の増強

🔹PMS期は炎症性サイトカインが増加しやすい

🔹果糖による炎症がセロトニン合成をさらに阻害 - 睡眠への影響

🔹セロトニンから作られるメラトニンも減少

🔹既に乱れがちなPMS期の睡眠がさらに悪化

清涼飲料水や加工食品の果糖を控える

| 避けたい食品 | 代替案 |

|---|---|

| ・清涼飲料水(コーラ、果汁飲料など) ・加工されたお菓子・スイーツ ・果糖ブドウ糖液糖を含む食品 ・人工甘味料を多用した食品 | ・水、炭酸水、ハーブティー ・手作りのお菓子(量を調整しやすい) ・ダークチョコレート(カカオ70%以上) |

果物は「丸ごと」「適量」を心がける

🔸果物摂取のポイント

✅ 良い摂取法

- 皮ごと食べられる果物を選ぶ

- 1日200g程度(りんご1個分)を目安

- 食物繊維と一緒に摂取

- 朝〜午前中に摂取

❌ 注意したい摂取法

- 果汁100%ジュースの大量摂取

- 夜間の果物摂取

- 加工されたドライフルーツの過剰摂取

🔹理由

果物を丸ごと食べることで、食物繊維が果糖の吸収を緩やかにし、インスリンへの影響を最小限に抑えられます。

セロトニン合成を助ける栄養素を意識

🔸トリプトファン豊富な食品

- 卵(特に卵白)

- 魚(サケ、マグロ、カツオ)

- 大豆製品(豆腐、納豆、枝豆)

- ナッツ類(アーモンド、くるみ)

- バナナ

🔸セロトニン合成に必要な補因子

| 補因子 | 食物 |

|---|---|

| ビタミンB6 | ・鶏胸肉、マグロ、カツオ ・さつまいも、アボカド ・にんにく、ししとう |

| マグネシウム | ・海藻類(わかめ、のり) ・ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ) ・雑穀(玄米、キヌア) ・緑黄色野菜 |

| 鉄分 | ・レバー、赤身肉 ・あさり、しじみ ・ほうれん草、小松菜 ・ひじき、海苔 |

🔸食事の組み合わせ例

| 朝・昼・夕 | 組み合わせ例 |

|---|---|

| 朝食 | 卵かけご飯(玄米)+ 海苔 + 納豆 → トリプトファン+ビタミンB6+マグネシウム |

| 昼食 | サケの塩焼き + ほうれん草のごま和え + 具だくさん味噌汁 → トリプトファン+鉄分+マグネシウム |

| 夕食 | 豆腐ハンバーグ + アボカドサラダ + 玄米 → トリプトファン+ビタミンB6 |

生活習慣での工夫

| 生活習慣に取り入れること | 補足 |

|---|---|

| 朝日を浴びる(15-30分) | ・セロトニン合成の活性化 ・概日リズムの調整 |

| リズム運動 | ・ウォーキング、軽いジョギング ・ヨガ、ダンス ・20-30分程度の継続 |

| 十分な睡眠 | ・7-8時間の確保 ・就寝前のスマホ使用を控える |

| ストレス管理 | ・瞑想、深呼吸 ・趣味の時間を確保 ・人とのコミュニケーション |

PMS期の気分不安定には、女性ホルモンの変動だけでなく、果糖の摂取方法も大きく関わっている可能性があります。

🔸重要なポイント

🔹PMS期は果糖過剰がセロトニン不足を悪化させやすい

- ホルモン変動でセロトニン合成能力が低下

- インスリン抵抗性によりトリプトファンが脳に届きにくくなる

🔹「果糖を控える+セロトニンを整える」が気分安定のカギ

- 加工食品の果糖を避ける

- 果物は適量を「丸ごと」摂取

- トリプトファンや補因子を意識した食事

🔹食事だけでなく生活習慣も大切

- 朝日を浴びる

- 適度な運動

- 質の良い睡眠

毎月訪れるPMS期を少しでも楽に過ごすために、まずは1-2週間、果糖を控えた食生活を試してみてください。

きっと心と体の変化を実感できるはずです。

ただし、PMS症状が非常に重い場合や日常生活に大きな支障がある場合は、婦人科や心療内科での相談も検討してくださいね。

当院の「脳活セロトニン調律整体」でPMS期の不調をサポート

食事や生活習慣の改善に加えて、体の内側からセロトニンを増やすアプローチも効果的です。

食事や生活習慣の改善に加えて、体の内側からセロトニンを増やすアプローチも効果的です。

当院では、PMS期の気分不安定やイライラに悩む女性のために、セロトニンを増やす整体の脳活セロトニン調律整体という独自の施術を提供しています。

脳活セロトニン調律整体は、単なるリラクゼーションではありません。

科学的根拠に基づいたアプローチで、体内のセロトニン産生を促進します。

こんな方におすすめです

✅毎月のPMS症状がつらい(イライラ、気分の落ち込み、不安感)

✅甘いものがやめられず、食後に気分が悪化する

✅睡眠の質が悪く、朝スッキリ起きられない

✅慢性的なストレスや疲労感がある

✅食事や運動だけでは改善が難しいと感じている

✅薬に頼らず自然な方法で体調を整えたい

毎月の憂鬱から解放されませんか?

PMS症状は「仕方ない」「我慢するしかない」と諦めていませんか?

体の内側からセロトニンを増やし、ホルモンバランスを整えることで、毎月の不調は必ず改善できます。

まずはお気軽にご相談ください

「自分の症状にも効果があるか知りたい」

「具体的にどんな施術をするのか聞いてみたい」

「食事の相談もしたい」

どんな小さな疑問でも構いません。

あなたの体質や生活スタイルに合わせた、オーダーメイドのサポートをご提案いたします。

🔗 セロトニンを増やす整体と👈

🔗 お問い合わせ・ご予約はこちらから

この記事が、毎月の憂鬱な期間に悩む女性の皆さんにとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

関連記事のご案内

あなたやご家族の健康を守るために

大阪市西成区で姿勢や体をしっかり働けるようにしたい方へ

当院では、身体の不調を自律神経脳活性整体、体の歪み矯正や栄養指導、運動指導に加えて生活習慣や環境の改善も含めたサポートを大切にしています。

ご相談はお気軽に!