GLP-1と腸内環境を整える食事法

食後の眠気や血糖値スパイク、糖尿病予防、腸内環境の改善に関心がある方へ

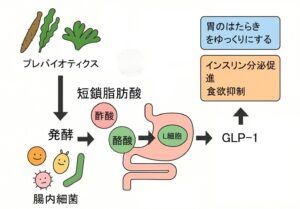

そんなあなたに注目してほしいのが、ホルモン「GLP-1」と、腸内細菌が作る短鎖脂肪酸(SCFA)の関係です。

GLP-1は、血糖値の調整や食欲のコントロールに関わる重要なホルモン。

この記事では、GLP-1の働きや腸内細菌との関係、さらにその分泌を助ける食事の工夫まで、わかりやすく解説します。

GLP-1はどこで作られ、どう働く?

GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)は、小腸から大腸にかけて存在する「L細胞」という細胞から分泌されるホルモンです。

主に以下の働きを持ちます。

・インスリンの分泌を促す

・胃の動きをゆるやかにし、満腹感を長く保つ

脳に作用して食欲を抑える

GLP-1は腸から血液に入り、全身に作用しますが、脳には直接届きにくい構造(血液脳関門:BBB)があります。

ですが、迷走神経を通じて間接的に脳へ信号を伝え、食欲や代謝に影響を与えるのです。

腸内細菌がGLP-1分泌をサポート?

腸内細菌そのものがGLP-1を作るわけではありませんが、GLP-1の分泌を強く後押しします。

カギとなるのが、腸内細菌が発酵によって作る「短鎖脂肪酸(SCFA)」です。

代表的なSCFA:

・酢酸 ・プロピオン酸 ・酪酸

これらのSCFAは、腸のL細胞にあるFFAR2・FFAR3という受容体を刺激し、GLP-1やPYY(食欲を抑えるホルモン)の分泌を促進します。

GLP-1とSCFAを増やす工夫

GLP-1とSCFAを自然に増やすには、腸内細菌が喜ぶ食材を取り入れることが大切です。

◎ プレバイオティクス(腸内細菌のエサ)

・ごぼう、玉ねぎ、アスパラガス(イヌリンなどの水溶性食物繊維)

・ごぼう、玉ねぎ、アスパラガス(イヌリンなどの水溶性食物繊維)

・海藻、きのこ類

・レジスタントスターチ(冷ごはん、冷やしたじゃがいも)

・フラクトオリゴ糖

◎ プロバイオティクス(善玉菌そのもの)

・味噌、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルトなどの発酵食品

・味噌、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルトなどの発酵食品

◎ 食事の順番も大切!

血糖値の急上昇を防ぐためには、以下の順で食べるのが効果的です。

- 食物繊維・酢の物など

- たんぱく質

- 炭水化物

この順番で食べることで、GLP-1の分泌を促進し、腸内細菌の活動も活発になります。

酢の物はSCFAを増やす?

酢に含まれる「酢酸」は、じつは短鎖脂肪酸の一種です。

酢の健康効果:

・食後の血糖値上昇をゆるやかにする

・インスリンの働きをサポート

・腸内のpHを調整し、善玉菌が増えやすい環境を作る

つまり、「酢の物」は血糖調節や腸内環境の維持に間接的にプラスになる食品です。

たとえば、「わかめときゅうりの酢の物」のように食物繊維と酢を組み合わせたメニューは、腸にもGLP-1にも非常に効果的です。

まとめ:腸と血糖コントロールを意識した食習慣を

GLP-1は腸で作られ、血糖の調整や食欲の抑制に重要な役割を果たすホルモンです。

腸内細菌が作る短鎖脂肪酸(SCFA)は、GLP-1の自然な分泌を促す鍵となります。

食物繊維や酢の物を最初に食べる習慣は、血糖値の急上昇を防ぎ、腸内環境を整えます。

こうした工夫は、夜間低血糖や血糖値スパイク、さらには肥満や糖尿病予防にもつながります。

こうした工夫は、夜間低血糖や血糖値スパイク、さらには肥満や糖尿病予防にもつながります。

健康のために大切なのは「食べる内容」だけでなく、「食べる順番」と「腸内環境」。

毎日の食事から少しずつ、腸とホルモンを味方につけていきましょう!

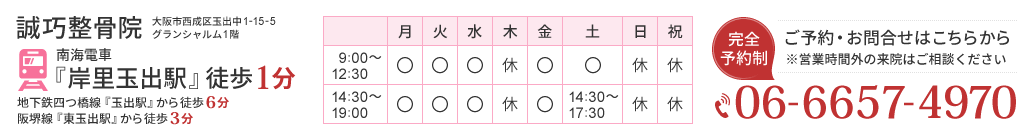

大阪市西成区で腸内環境・栄養指導を受けたい方へ

当院では、整体に加えて腸活・栄養指導も行っております。ご相談はお気軽に!