「食べる=生きる」を支える唾液のちから

唾液腺からわかる命の営み

「口から物を食べなくなったらダメになる」

これは、高齢者の介護現場や病院などでよく聞く言葉です。

なぜ「食べる」ことがそんなに大切なのでしょうか?

もちろん、食べることで栄養を摂るという意味はあります。

しかし、それだけではありません。

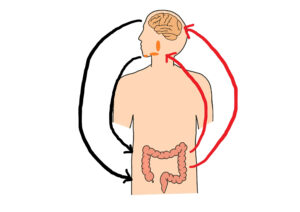

食べるという行為そのものが、「生きている」という証であり、脳、神経、消化器、免疫など、全身を連動させる“命の営み”なのです。

そしてこの一連のプロセスの入り口であり、重要な役割を果たしているのが「唾液」なのです。

目 次

唾液は単なる“口の中を潤す液体”ではありません。

食べる、話す、飲み込むという基本的な行為を支えながら、消化や免疫など様々な機能を持ちます。

とくに高齢者では、唾液の減少が食欲低下、誤嚥、免疫低下などにつながり、結果的に「食べられない=生きる力が弱る」状態になることがあります。

主に3つの大唾液腺(耳下腺・顎下腺・舌下腺)から分泌される唾液には、以下のような成分があります。

主に3つの大唾液腺(耳下腺・顎下腺・舌下腺)から分泌される唾液には、以下のような成分があります。

| 成分 | 主な働き |

|---|---|

| アミラーゼ | 炭水化物の消化(でんぷんを分解) |

| リゾチーム | 抗菌作用(口腔内の感染予防) |

| ラクトフェリン | 免疫調整・抗ウイルス |

| ムチン | 粘膜保護、嚥下をスムーズにする |

| イミュノグロブリンA(IgA) | 免疫機能(ウイルス・細菌からの防御) |

最近の研究では、唾液中には次のようなホルモン・神経物質も含まれていることがわかっています。

🔸BDNF(脳由来神経栄養因子):脳の可塑性や記憶力に関係し、うつ病や認知症との関連も。唾液レベルからストレス評価にも使われます。

🔸メラトニン:体内時計を整えるホルモンで、唾液での分泌が睡眠の質の目安にも。

🔸コルチゾール:ストレスホルモン。唾液中濃度を測ることでストレス評価が可能です。

唾液は、脳と体の状態を映し出す「生体モニター」とも言えるのです。

唾液には、消化や免疫に関わる物質のほかに、「成長因子」と呼ばれる細胞の再生や修復を促す重要な物質も含まれています。

これらの成長因子は、口腔内の粘膜を守ったり、傷を治したり、神経や血管の健康を保つ上でも重要です。

以下に、唾液に含まれる代表的な成長因子をご紹介します。

| 成長因子 | 働き |

|---|---|

| EGF(上皮成長因子) | 口の中や胃腸の粘膜を修復。傷の治りを早める。 |

| NGF(神経成長因子) | 神経の修復・保護。味覚や痛覚に関与。 |

| BDNF(脳由来神経栄養因子) | ストレスや認知機能と関係し、脳を守る働きも。 |

| IGF-1(インスリン様成長因子) | 筋肉や骨の再生。歯周組織の修復にも関与。 |

| TGF-β(トランスフォーミング成長因子β) | 炎症を抑え、傷の治癒を助ける。 |

| FGF(線維芽細胞成長因子) | 細胞分化・血管新生に関与。 |

| VEGF(血管内皮成長因子) | 血管を再生し、創傷部位の回復を促進。 |

| HGF(肝細胞増殖因子) | 細胞の修復や再生を促進。組織の再生や創傷治癒、神経修復にも関与。 |

| PDGF(血小板由来成長因子) | 血管・結合組織の修復に関与し、創傷治癒を加速させる。組織再生に重要な働き。 |

これらの成長因子の働きにより、唾液は「生きるための再生液」とも言える存在なのです。

「食べることは生きること」

「食べることは生きること」

この当たり前の営みを守るために、唾液の働きを軽視することはできません。

唾液をしっかり出すには

- よく噛んで食べる(1口30回を目安に)

- 水分をこまめに摂る

- ストレスを溜めない(副交感神経を整える)

- 唾液腺マッサージ(耳下腺・顎下腺の刺激)

- 発酵食品や食物繊維で腸内環境を整える

など、日常の工夫がとても大切です。

まとめ

よく噛むことからはじめよう。

よく噛むことからはじめよう。

「食べなくなると生きる力が弱まる」

その背景には、唾液の減少、嚥下機能の低下、腸内環境の悪化など、多くの要因が関わっています。

まずは、今日の食事から「よく噛んで、唾液を出す」ことを意識してみませんか?

唾液は、私たちが“生きる”ことを支えてくれている、見えないけれどとても大事な存在なのです。

大阪市西成区で姿勢や体をしっかり働けるようにしたい方へ

- 当院では、健康のためには唾液の分泌を大切に考え、あご周りの施術を行っています。

- 唾液腺は自律神経の働きと関係が深いため、自律神経のバランスも整えていきます。

- また、近くにある咬筋(かむ筋肉)も脳の神経と関わっており、自律神経に影響するため、こちらも丁寧に施術しています。

- おまけ効果として、フェイスラインがスッキリします。

自律神経脳活性整体整体・体の歪み矯正・顔の歪み矯正も行っております。

ご相談はお気軽に!