放置すると危険!インスリン抵抗性と関連する生活習慣病まとめ

〜「サイレントキラー」が引き起こす健康への深刻な影響〜

この記事は「果糖とセロトニンの“間接的な関係”とは?」で触れたインスリン抵抗性について、より詳しく解説したスピンオフ記事です。

果糖がなぜ心の健康に影響するのか、その根本的なメカニズムから知りたい方は、まずこちらの記事をお読みください。

「最近疲れやすくなった」「お腹周りの脂肪が気になる」「健康診断で血糖値や血圧を指摘された」…

もしかすると、これらの症状や数値異常の根底には インスリン抵抗性 という共通の原因が潜んでいるかもしれません。

インスリン抵抗性は現代病の「隠れた黒幕」とも言える存在で、糖尿病、高血圧、脂質異常症、動脈硬化、脂肪肝など、複数の生活習慣病を同時に引き起こす根本的な要因となります。

恐ろしいことに、初期段階では「なんとなく調子が悪い」程度の軽微な症状しか現れないため、多くの方が気づかないまま病気が進行してしまいます。

これが「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」と呼ばれる理由です。

しかし、逆に言えば インスリン抵抗性を改善することで、複数の病気を同時に予防・改善できる という希望もあります。

この記事では、インスリン抵抗性のメカニズムから関連する病気、そして今日から始められる具体的な対策まで、医学的根拠に基づいて分かりやすく解説します。

あなたとご家族の健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。

目 次

インスリンは膵臓から分泌される「血糖値を下げるホルモン」として有名ですが、実はそれだけではありません。

🔹糖分を筋肉や脂肪細胞に取り込ませる

🔹アミノ酸の代謝をコントロールする

🔹脂肪の合成・分解を調整する

このように、私たちの代謝全体をコントロールする重要な役割を担っています。

インスリン抵抗性 とは、体の細胞がインスリンの合図をうまく受け取れなくなった状態のことです。

まるで「耳が遠くなった細胞」のようなもので、インスリンが「糖を取り込んで!」と叫んでも、細胞が「聞こえません」と応答してしまう状態です。

なぜ「サイレントキラー」と呼ばれるのか

インスリン抵抗性が恐ろしいのは、初期段階では自覚症状がほとんどない ことです。

インスリン抵抗性が恐ろしいのは、初期段階では自覚症状がほとんどない ことです。

しかし、水面下では確実に体内の代謝バランスが崩れ、やがて複数の生活習慣病を同時に引き起こします。

これが「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」と呼ばれる理由です。

インスリンが効かないとどうなる?

インスリン抵抗性になると、体内で以下のような変化が起こります。

🔸📈 血糖値の上昇

- 細胞が糖を取り込みにくくなる

- 血液中に糖があふれる

- 膵臓がさらに多くのインスリンを分泌しようと頑張る

🔸🔄 代謝の混乱

- 筋肉に糖やアミノ酸が入りにくくなる

- 脂肪が蓄積されやすくなる

- エネルギー産生効率が悪化する

🔸⚡ 全身への影響

- 慢性的な疲労感

- 集中力の低下

- 体重増加(特にお腹周り)

なぜインスリン抵抗性が起こるのか?

インスリン抵抗性の主な原因

- 過剰な糖質・果糖の摂取

清涼飲料水、お菓子、果糖ブドウ糖液糖など - 運動不足

筋肉での糖の消費が減少 - 慢性的なストレス

コルチゾールがインスリンの働きを阻害 - 睡眠不足

ホルモンバランスの乱れ - 内臓脂肪の蓄積

脂肪細胞から炎症物質が分泌される

2型糖尿病との関係|発症メカニズムとリスク発症の流れ

インスリン抵抗性 → 高血糖の持続 → 膵臓の疲弊 → インスリン分泌低下 → 2型糖尿病

2型糖尿病の約9割がインスリン抵抗性から始まります。

🔸リスクサイン

- 空腹時血糖値:100mg/dL以上

- HbA1c:5.6%以上

- 食後の異常な眠気

- 頻尿、多飲

💡 知っておきたいポイント

糖尿病前段階(境界型)の段階で対策を始めれば、糖尿病への進行を大幅に予防できます。

脂質異常症(高脂血症)|悪玉コレステロール・中性脂肪との関係

🔸インスリン抵抗性が脂質代謝に与える影響

- 中性脂肪(TG)↑:肝臓での脂肪合成が促進

- HDL(善玉)コレステロール↓:中性脂肪の増加により低下

- LDL(悪玉)コレステロール:小型で酸化しやすい危険な型に変化

🔸危険な数値の目安

- 中性脂肪:150mg/dL以上

- HDLコレステロール:40mg/dL未満(男性)、50mg/dL未満(女性)

- LDL/HDL比:2.5以上

高血圧とインスリン抵抗性の関係|なぜ血圧が上がるのか

🔸血圧上昇のメカニズム

🔹交感神経の活性化

インスリン抵抗性により交感神経が興奮

心拍数増加、血管収縮

🔹腎臓でのナトリウム再吸収促進

体内の塩分・水分が増加

血液量の増加

🔹血管の硬化

慢性的な高血糖により血管壁が傷つく

🔸注意すべき血圧値

- 収縮期血圧:130mmHg以上

- 拡張期血圧:85mmHg以上

動脈硬化・心筋梗塞・脳梗塞とのつながり

インスリン抵抗性は動脈硬化の加速器です。

🔸動脈硬化が進む理由

- 高血糖による血管内皮の損傷

- 酸化ストレスの増加

- 炎症反応の持続

- 血小板の凝集促進

🔸重大な合併症リスク

- 心筋梗塞のリスク:2〜4倍

- 脳梗塞のリスク:2〜3倍

- 末梢動脈疾患のリスク:3〜4倍

非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)との関係

🔸肝臓への影響

インスリン抵抗性により、肝臓に脂肪が蓄積する 脂肪肝 が発症します。

🔹進行段階

- 単純性脂肪肝(NAFLD)

肝細胞の30%以上に脂肪が蓄積 - 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

炎症と線維化が加わる

肝硬変、肝がんのリスク

🔸検査値でのチェックポイント

- ALT(GPT):30U/L以上

- γ-GTP:50U/L以上

- 肝臓の超音波検査での脂肪肝所見

女性特有の病気:多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)との関連性

🔸PCOSとインスリン抵抗性の関係

PCOS患者の約70%にインスリン抵抗性が認められます。

🔹症状と影響

- 月経不順・無月経

- 多毛・にきび(男性ホルモン増加)

- 不妊(排卵障害)

- 肥満(特に内臓脂肪型)

🔹診断の手がかり

- 月経周期:35日以上の遅延

- 男性ホルモン値の上昇

- 卵巣の多房性変化(超音波検査)

💡 女性の方へ

月経不順や不妊でお悩みの方は、インスリン抵抗性の改善により症状が大幅に改善する可能性があります。

🔸こんな症状があったら要注意

🔹身体症状

- 疲れやすい、だるい

- 食後の強い眠気

- お腹周りの脂肪増加

- 皮膚の黒ずみ(首、脇の下など)

- 頻尿、のどの渇き

🔹生活習慣のチェック

- 甘い飲み物をよく飲む

- 運動習慣がない

- ストレスが多い

- 睡眠時間が6時間未満

- 食事の時間が不規則

🔹検査値の見方

血液検査でのチェックポイント

| 検査項目 | 正常値 | 要注意 | 高リスク |

|---|---|---|---|

| 空腹時血糖 | <100mg/dL | 100-125mg/dL | ≥126mg/dL |

| HbA1c | <5.6% | 5.6-6.4% | ≥6.5% |

| 中性脂肪 | <150mg/dL | 150-199mg/dL | ≥200mg/dL |

| HDL-C | ≥40mg/dL(男) ≥50mg/dL(女) | 35-39mg/dL(男) | <35mg/dL(男)<45mg/dL(女) |

🔹HOMA-IR(インスリン抵抗性指数)

- 計算式:空腹時血糖値 × 空腹時インスリン値 ÷ 405

- 正常:1.6未満

- インスリン抵抗性あり:2.5以上

食事改善:糖質・脂質・食物繊維のポイント

🔸糖質の質を意識する

❌ 避けるべき:清涼飲料水、果糖ブドウ糖液糖、精製された白い糖質

✅ 選ぶべき:玄米、全粒粉パン、さつまいも、果物(適量)

🔸良質な脂質を摂る

✅ オメガ3脂肪酸:青魚、亜麻仁油、えごま油

✅ 一価不飽和脂肪酸:オリーブオイル、アボカド、ナッツ

❌ トランス脂肪酸:マーガリン、ショートニング

🔸食物繊維を積極的に

- 目標:1日25g以上

- 野菜、きのこ、海藻、豆類を毎食取り入れる

- 食事の最初に食べることで血糖値上昇を抑制

🔸実践的な食事法

- ベジファースト:野菜から食べ始める

- 分食:1日3回より5-6回に分けて食べる

- プロテインファースト:タンパク質を先に食べる

運動習慣:有酸素運動と筋トレの効果

🔸有酸素運動

🔹頻度:週150分以上(中強度)

🔹種類:ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリング

🔹効果:インスリン感受性の向上、内臓脂肪の減少

🔸筋力トレーニング

🔹頻度:週2-3回

🔹内容:大筋群を使った複合運動(スクワット、腕立て伏せなど)

🔹効果:筋肉量増加により糖の取り込み能力向上

🔸HIIT(高強度インターバル運動)

🔹短時間で効率的にインスリン感受性を改善

例:30秒全力運動 + 90秒休息 × 4-6セット

💡 運動のコツ

無理をせず、継続できる強度から始めましょう。週3回、30分の散歩から始めるだけでも大きな効果があります。

🔸質の良い睡眠

🔹睡眠時間:7-9時間

🔹就寝時刻:毎日同じ時間

🔹環境:暗く、静かで、涼しい部屋

🔸睡眠不足がもたらす影響

- インスリン感受性の低下

- 食欲調節ホルモンの乱れ

- ストレスホルモン(コルチゾール)の増加

🔸ストレス管理法

- 瞑想・マインドフルネス:1日10分から

- 深呼吸法:4-7-8呼吸法

- 趣味の時間:リラックスできる活動

- 自然との接触:森林浴、園芸

🔸実践的なストレス対策

🔹問題解決型:ストレスの原因を特定し、対処法を考える

🔹情動調節型:リラクゼーション、運動で気分転換

🔹社会的支援:家族や友人とのコミュニケーション

インスリン抵抗性は「病気の根っこ」|早めの対策で健康を守る

インスリン抵抗性は、現代人の多くが抱える「見えない健康リスク」です。

重要なポイントの振り返り

🔸インスリン抵抗性は複数の生活習慣病の共通の原因

- 2型糖尿病、脂質異常症、高血圧、動脈硬化

- NAFLD/NASH、PCOS(女性特有)

🔸早期発見・早期対策が重要

- 自覚症状が少ない段階での検査値チェック

- HOMA-IRなどの専門的な指標も活用

🔸生活習慣の改善で予防・改善が可能

- 食事:糖質の質改善、食物繊維増加

- 運動:有酸素運動と筋トレの組み合わせ

- 睡眠・ストレス管理:質の向上

🔸一つの病気ではなく、全身の健康問題

- メタボリックシンドロームの中心的存在

- 心血管疾患のリスクを大幅に増加

当院からのメッセージ

インスリン抵抗性は「生活習慣病の入り口」とも言える状態ですが、早期に気づいて適切な対策を取れば、十分に改善可能です。

大切なのは

- 定期的な健康チェック

- 小さな変化から始める生活習慣改善

- 一人で抱え込まず、専門家のサポートを受ける

あなたとご家族の健康な未来のために、今日から始められることを一つずつ実践していきましょう。

気になる方は、先ずは病院へ。

睡眠やストレス管理、栄養指導、自律神経の調整などで気になることがございましたら、当院にお気軽にご相談ください。

インスリン抵抗性に関する関連記事

あなたやご家族の健康を守るために

大阪市西成区で姿勢や体をしっかり働けるようにしたい方へ

当院では、身体の不調を自律神経脳活性整体、体の歪み矯正や栄養指導、運動指導に加えて生活習慣や環境の改善も含めたサポートを大切にしています。

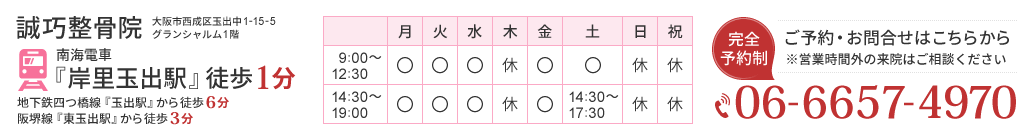

📞 お問い合わせ・ご予約 健康について気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。 体の不調を根本から改善し、健康な毎日をサポートいたします。