あなたの不調は「気象病」かもしれません

天気や気圧の変化で頭痛・めまい・倦怠感…

その原因、自律神経かもしれません

梅雨や台風の時期になると、なんとなく頭が重い、体がだるい、気分が落ち込む…。

それは単なる疲れではなく「気象病」かもしれません。

気象病は、気圧や気温、湿度の変化によって引き起こされる体の不調の総称です。

特に女性に多く見られ、日常生活に支障をきたすこともあります。

この記事では、気象病の原因と症状、そして対策について分かりやすく解説します。

目 次

気象病とは、気温や気圧など“気候”の変化によって引き起こされる症状の総称です。

「低気圧が近づくと頭痛がする」「秋の寒暖差で体調を崩しやすい」など、人によって現れる症状はさまざまです。

日本では推定1,000万人が悩んでおり、決して珍しいものではありません。

ただし、誰でも起こり得る現象ではありますが、特に自律神経やホルモンの調整機能が弱い人、すなわち「体の調整能力が低い人」が影響を受けやすい傾向にあります。

発症メカニズムは完全には解明されていませんが、急な気圧・気温の変化が体内のバランスを崩し、特に自律神経やホルモン分泌の調整がうまくできない人で症状が現れやすいと考えられています。

症状の程度も個人差が大きく、軽い不調から日常生活が困難になるほど強い症状まであります。

気圧の変化=体の内圧の変化

私たちの体は常に大気圧を受け、その圧力に負けないよう内部からも圧を発生させています。

しかし、急激な気圧の低下により外からの圧が減ると、体内の圧とのバランスが崩れ、頭痛・めまい・動悸などの症状が出やすくなります。

この影響は、体の調整能力が弱い人でより強く出る傾向があります。

気温の変化

急な気温低下は交感神経を刺激し、心拍数や血圧を上昇させます。

これが脳梗塞や心筋梗塞などのリスク要因になることもあります。

また、血管が収縮して血流が悪くなり、肩こりや首こり、内耳の血流低下によるめまいや耳鳴りも引き起こします。

これらの影響に対して体の調整がスムーズにできない人は、より症状が強く現れることがあります。

🔸気象病のサイン

気象病では、気圧・気温・湿度の変化により頭痛やめまい、関節痛、気分の落ち込みなど、全身にさまざまな症状が現れます。

身体的な症状

- 頭痛(片頭痛・緊張型頭痛)

低気圧や急な気温変化で血管が拡張・収縮し、痛みの原因物質が増えることで起こります。 - めまい・ふらつき

内耳の血流低下や自律神経の乱れによって生じます。 - 耳の詰まり感・耳鳴り

内耳の気圧調整がうまくいかないことが原因と考えられています。 - 関節痛・筋肉痛・肩こり

気圧変化で痛み物質(プロスタグランジン・ヒスタミン)が増加します。 - むくみ

気圧低下で血管外に水分が漏れやすくなります。 - 動悸・息切れ

- 倦怠感・だるさ

- 吐き気

- 冷え・手足のしびれ

呼吸器系の症状

- 気管支喘息の悪化

気圧低下により気道が狭くなり、発作が出やすくなります。 - 呼吸のしづらさ、胸の圧迫感

精神的な症状

- 気分の落ち込み(抑うつ)

- 不安感、イライラ

- 集中力・注意力の低下

- 情緒不安定

その他の症状

- 睡眠障害(寝つきが悪い、眠りが浅い)

- 食欲不振、胃の不快感

🔹ポイント

特に自律神経やホルモンの調整機能が弱い人では、複数の症状が同時に現れやすく、「天気が崩れる前に体調が悪くなる」という特徴もあります。

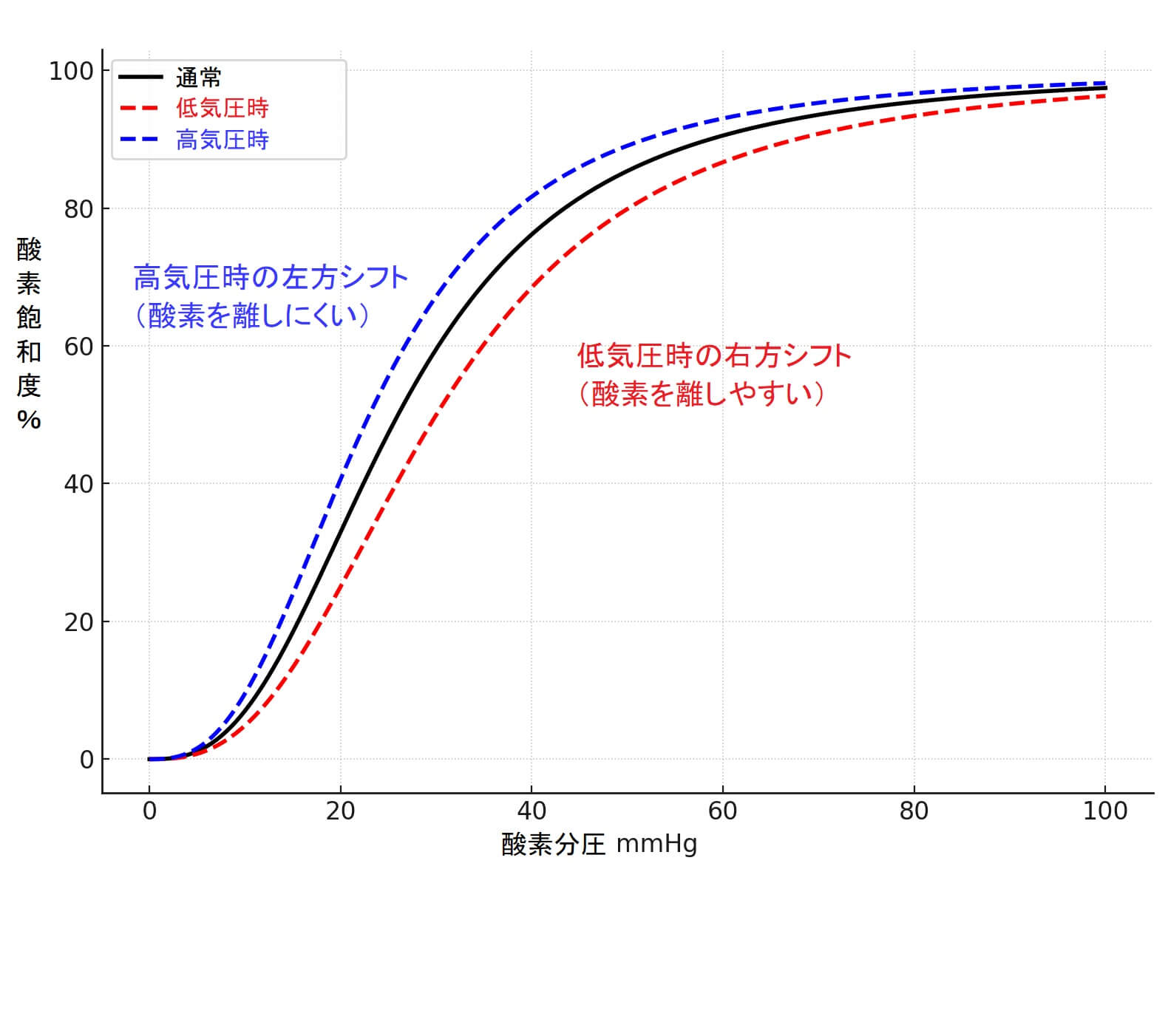

私たちの赤血球にはヘモグロビンという酸素運搬タンパク質があります。

このヘモグロビンは、状況に応じて酸素をつかみやすくなったり、離しやすくなったりします。

その鍵となるのが気圧と酸素分圧です。

気圧 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 低気圧・高地 | 空気中の酸素分圧が下がる ・血液も酸素不足気味に → 体は「組織に酸素を届けるのを優先」 | 筋肉や脳への酸素供給がスムーズ | 肺で酸素をつかみにくい |

| 高気圧 | 空気中の酸素分圧が上がる ・血液に酸素が十分 → 「酸素をしっかり保持」モード | 肺で酸素をしっかり取り込める | 末梢組織に酸素が届きにくい場合も |

🔸ポイント

気圧変化は「頭痛」や「めまい」だけでなく、血液中の酸素の働き方にも影響します。

特に低気圧時は酸素不足からくるだるさや集中力低下に注意が必要で、調整機能が弱い人は影響を受けやすいです。

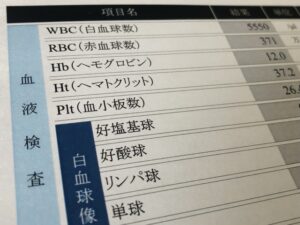

多くの場合、気象病そのものを特定する検査は行われません。

多くの場合、気象病そのものを特定する検査は行われません。

ただし、症状が強く日常生活に支障がある場合や脳卒中・心筋梗塞などが疑われる場合には、頭部CT、血液検査、心電図などの精密検査が必要です。

🔸薬物療法:

鎮痛薬、抗めまい薬、ステロイド点滴、漢方(五苓散など)

🔸生活習慣改善:

十分な睡眠、ストレス軽減、適度な運動

🔸予防:

天気予報アプリで気圧変化をチェックし、体調管理を行う

また、自律神経やホルモンの調整機能を整えるために、生活習慣の見直しや栄養バランスの改善も重要です。

天候や気圧の変化自体は止められません。

しかし、気象病の症状が出やすい人は、もともと自律神経やホルモンの調整機能が弱く、体の負担が蓄積している場合が多いです。

その原因を取り除き、体の調整能力を高めることが根本改善につながります。

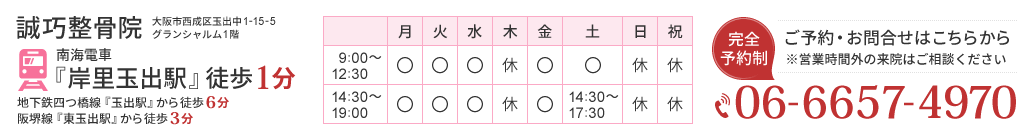

大阪市西成区で姿勢や体をしっかり働けるようにしたい方へ

当院では、身体の不調を自律神経整体、脳活セロトニン調律整体、体の歪み矯正、や栄養指導、運動指導に加えて生活習慣や環境の改善も含めたサポートを大切にしています。

ご相談はお気軽に!