【意外と足りてない?】体が求める重要栄養素「タンパク質」とは

その不調、実は”タンパク質不足”かも?

知られざる役割と摂取のコツ

最近なんとなく疲れやすい、肌のハリがなくなってきた…そんなお悩みの原因、もしかすると「タンパク質不足」かもしれません。

タンパク質は筋肉だけでなく、髪や肌、内臓、ホルモン、さらには脳の働きにも深く関わる、まさに“体を作る材料”。

この記事では、意外と知られていないタンパク質の役割と正しい摂り方をわかりやすく解説します。

目 次

糖質・脂質と並ぶ三大栄養素のひとつ「タンパク質」。

糖質・脂質と並ぶ三大栄養素のひとつ「タンパク質」。

実は、私たちの日常生活でもっとも不足しがちな栄養素です。

筋肉・骨・内臓・血液・皮膚・髪の毛・ホルモン・酵素など、体のあらゆる部分がタンパク質でできています。

成人の体は55〜65%が水分、残りの多くがタンパク質で構成されており、水の次に重要な存在と言っても過言ではありません。

体のタンパク質は、常に分解と再生を繰り返しています。

体のタンパク質は、常に分解と再生を繰り返しています。

その際にロスが発生するため、体重1kgあたり最低1gのタンパク質摂取が必要になります。

これは「現状維持」のための量で、今よりもいい状態にしたい場合では少ないという事です。

- お肌を若返らせたい

- 骨や歯を丈夫にしたい

- 関節を強化したい

- 筋肉をつけたい

- 血管を丈夫にしたい

- 傷口をはやくふさぎたい

- 胃腸を丈夫にしたい

- 髪の毛の質をよくしたい

- 脳の機能の衰えを防ぎたい

など現状の何かを変えたい場合は、現状の食事でのタンパク質量では足りないということです。

肌や髪の改善、筋力アップ、内臓機能の強化、体調を整えるなど「より良い状態」を目指すなら、1.2〜2g程度が推奨されます。

▶︎ 例)標準体重(kg)=22×身長(m)×身長(m)

厳密には性別・年齢・運動やストレスの強度によって必要量は増大するので、通常の1.5~2倍必要になる場合もあります。

体重60kgの人に必要な60gのタンパク質を摂ろうとすると、赤身のステーキなら400g以上必要になります。

体重60kgの人に必要な60gのタンパク質を摂ろうとすると、赤身のステーキなら400g以上必要になります。

大豆など植物性タンパク質はアミノ酸バランスが劣るため、さらに多くの量を摂る必要があります。

タンパク質を摂ると、消化吸収が追いつかず、ガスや膨満感などのトラブルが出る方もいます。

その様な方は、

- 胃腸の弱い人

- 高齢者

- 食事制限をしている人

- 腸で悪玉菌の多い人

の何れかに当てはまる可能性が高いです。

消化酵素の原料であるタンパク質が不足するため、食事で摂ったタンパク質が胃腸内で分解しきれず大腸まで達し、悪玉菌のエサとなりタンパク質を腐敗させて有害物質やガスが発生し膨満感などでてきます。

この様な方は、普通に始めるのではなく、少量ずつ摂っていく必要がありますし、併せて腸内環境を整える必要があります。

※腸内環境を整える方法については、一番下のリンクから

タンパク質は科学名でプロテインと呼び、その意味は”一番目のもの”。

タンパク質は科学名でプロテインと呼び、その意味は”一番目のもの”。

✔ 粉末じゃない!飲みやすい粒タイプ

味が気になったり、何かに溶かして飲む面倒な粉末タイプではなく、消化しやすく、吸収されやすいよう設計されたタブレット型。

タンパク質の含有量が高いほど、外側に膜ができ水を通さなくなり、飲んでもお腹を素通りしてしまいます。

このプロテインは、お腹を素通りしないことを確認済み。

✔ 脳にもうれしいアミノ酸配合

神経伝達物質の材料である「トリプトファン」「フェニルアラニン」「チロシン」を多めに配合。

これにより、セロトニン・ドーパミン・ノルアドレナリン・アドレナリンの生成をサポートし、心の安定や意欲向上、睡眠リズムの調整に役立ちます。

🔸トリプトファン

合成経路:トリプトファン→セロトニン→メラトニン

- セロトニンはドーパミン、ノルアドレナリンを制御し心や感情を安定させてくれる

- セロトニンは自律神経を制御

- セロトニン不足の代表はうつ、自律神経失調症

- メラトニンがある量に達すると眠りに入り睡眠を維持してくれます。

時間とともに消費されると目覚めます。

🔸フェニルアラニン、チロシン

・合成経路:フェニルアラニン→チロシン→ドーパミン→ノルアドレナリン→アドレナリン

- ドーパミンは快楽と意欲をもたらす

- 向上心やモチベーション、記憶や学習能力、運動機能に関与

- 働きが弱ると、食欲や性欲が落ち、活発な行動が出来なくなる

- ノルアドレナリンは危機管理の働きをする

- 交感神経を働かせ、一瞬に身の危険を守る行動をさせる

- 物事への意欲の源になる

- 怒りや不安、恐怖などの感情がうまれ、脳の働きを活発にする

🔸セロトニンが不足すると

- 睡眠トラブル

- うつ症状

- 自律神経系の症状

- ドーパミンやノルアドレナリンによる好ましくない方の感情や症状が現れる

※当院ではセロトニンを増やせる整体、「脳活性セロトニン調律整体」があります。

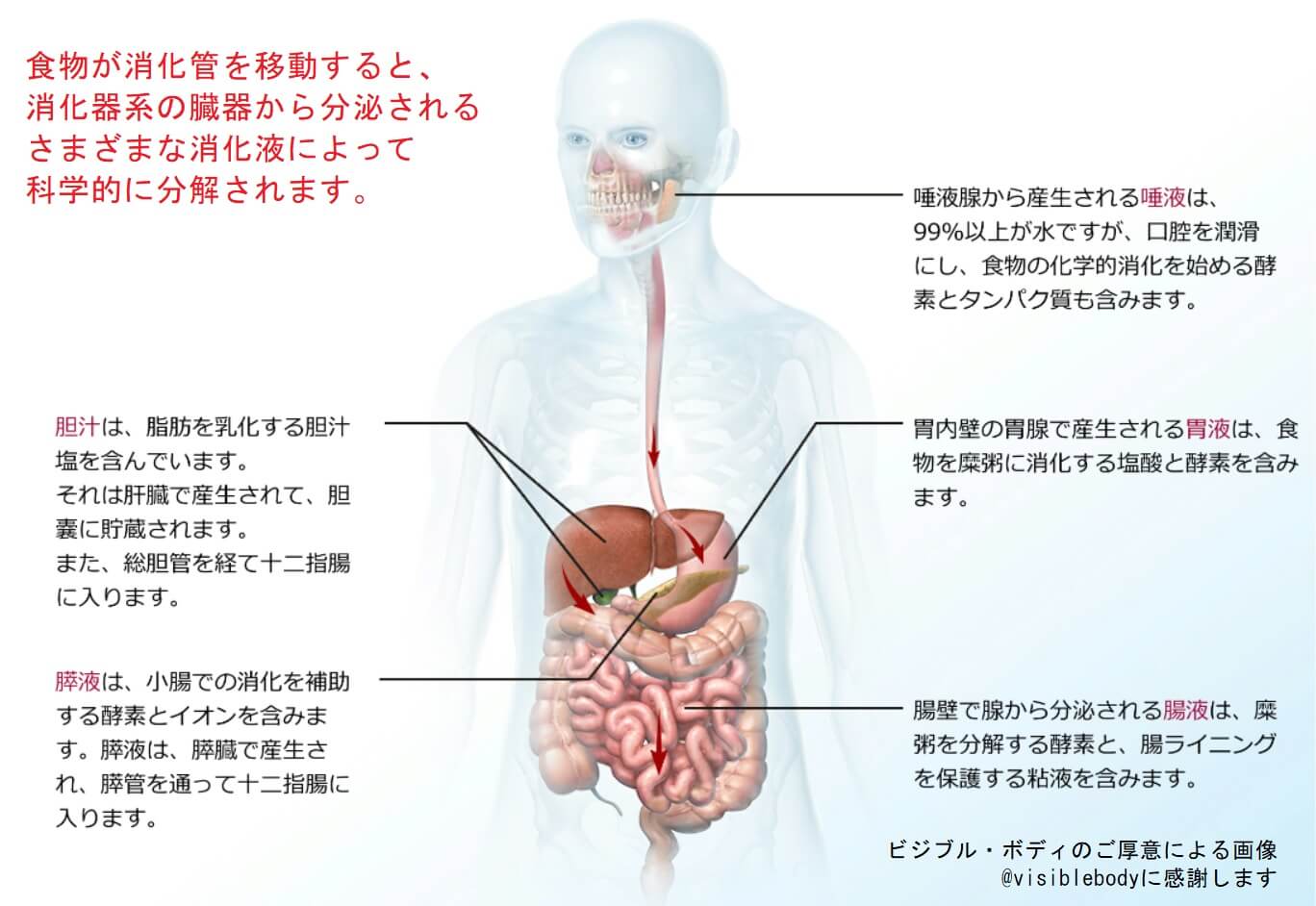

タンパク質は「ペプシン(胃)→トリプシン(膵液)→ペプチターゼ(小腸)」の順で分解され、アミノ酸として吸収されます。

タンパク質は「ペプシン(胃)→トリプシン(膵液)→ペプチターゼ(小腸)」の順で分解され、アミノ酸として吸収されます。

腸内環境が悪いと、未消化タンパク質が悪玉菌のエサとなり、ガスや有害物質を発生させてしまいます。

吸収率を高めるには、腸の調子を整えることが重要です。

| 役割 | 詳細内容 |

|---|---|

| コラーゲン生成 | 肌のハリ、骨・歯・関節の強化、血管の弾力性に関与 |

| 脳の機能維持 | 神経伝達物質(セロトニンなど)の材料に |

| 肝臓のサポート | 解毒酵素の材料、代謝機能を高める |

| 貧血・冷え性改善 | ヘモグロビンの構成成分として酸素運搬に |

| 免疫力UP | 抗体の材料になり、ウイルスへの抵抗力強化 |

| ホルモン調整 | 成長・代謝・ストレス反応を支えるペプチドホルモンの材料 |

| 疲労回復 | ストレス時のコルチゾール分泌に対応、筋肉の分解防止にも |

| 酵素の生成 | 消化・代謝を担う酵素はすべてタンパク質 |

| 栄養や薬の運搬 | ビタミン・ミネラル・薬剤の「運搬役」として |

| エネルギー源 | 糖質不足時には筋肉から糖新生、しかし体への負担が大 |

体の中のタンパク質の役割をもう少し詳しく知りたい方はこちら⇦

タンパク質は、健康・美容・代謝・メンタル・回復力、すべてを支える栄養の土台。

タンパク質は、健康・美容・代謝・メンタル・回復力、すべてを支える栄養の土台。

食事からの摂取が難しい方や体調に不安のある方は、無理なく補えるプロテインの活用も選択肢の一つです。

腸内環境に関する関連記事

当院では、吸収効率にこだわったプロテインのご案内や、脳活性セロトニン調律整体による体と心のケアも行っております。

ご相談はお気軽に!