その不調、本当に夏バテ?

夏バテと間違えやすい病気を見分けよう

夏になると多くの人が経験する「夏バテ」。

しかし、その症状は他の病気と似ていることがあり、適切な対処を怠ると重篤な状態に陥る可能性があります。

この記事では、夏バテの基本的な知識から、間違えやすい病気との見分け方まで、詳しく解説します。

目 次

夏バテ(夏季疲労症候群)は、高温多湿の夏季に起こる体調不良の総称です。

夏バテ(夏季疲労症候群)は、高温多湿の夏季に起こる体調不良の総称です。

主な症状には身体症状と精神症状があります。

🔸身体症状

| 種類 | 症状 |

|---|---|

| 全身の倦怠感・疲労感 | 朝起きても疲れが取れない、日中の活動量が低下 |

| 食欲不振 | 食べ物を見ても食べたいと思わない、食事量の減少 |

| 消化器症状 | 胃もたれ、胃痛、下痢、便秘 |

| 睡眠障害 | 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、熟睡感がない |

| 頭痛・めまい | 軽度の頭痛、立ちくらみ、ふらつき |

🔸精神症状

| 種類 | 症状 |

|---|---|

| 集中力の低下 | 仕事や勉強に集中できない |

| イライラ感 | 些細なことで苛立ちやすくなる |

| 無気力感 | 何事にも興味が湧かない、やる気が出ない |

夏バテの不調は、主に3つの生理的な原因によって引き起こされます。

1. 自律神経の乱れ

🔹原因

私たちの体は「交感神経」と「副交感神経」からなる自律神経が、体温調節や内臓の働きをコントロールしています。

しかし、暑い屋外と冷房の効いた室内を頻繁に行き来すると、この自律神経が過剰に働きすぎて疲弊。

体温調節がうまくいかなくなり、全身の倦怠感やだるさを引き起こします。

🔹生理学的変化

- 交感神経の過度な興奮により血管収縮、心拍数増加

- 副交感神経の機能低下により消化機能の低下

- 神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリンなど)のバランス異常

2. 脱水・電解質バランスの異常

🔹原因

🔹原因

夏は大量に汗をかきます。このとき、水分だけでなく、体内の塩分やカリウムといったミネラルも一緒に排出されてしまいます。

ミネラルは筋肉や神経の働きに不可欠なため、不足すると脱水症状となり、めまいや立ちくらみ、足がつるなどの症状が現れます。

🔹生理学的変化

- 血液濃縮による循環血液量の減少

- 細胞内外のナトリウム・カリウムバランス異常

- 筋肉や神経の正常な機能障害

3. 栄養不足・代謝異常

🔹原因

🔹原因

暑さで自律神経が乱れると、胃腸の働きも低下します。

さらに、冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎると胃腸が直接冷やされ、消化酵素の働きが鈍くなります。

これにより、食欲不振や消化不良、下痢などを引き起こします。

🔹生理学的変化

- エネルギー代謝(糖質、脂質、たんぱく質代謝)の低下

- 神経伝達に必要なビタミンB1、B6、B12の不足

- 抗酸化能力の低下による細胞ダメージの蓄積

1. 生活環境の調整

🔹室温管理:エアコンの設定温度は外気温との差を5℃以内に

🔹湿度調整:50-60%の適度な湿度を保つ

🔹服装:通気性の良い、吸湿速乾性のある素材を選択

2. 水分・電解質補給

🔹こまめな水分摂取:1日1.5-2L程度、喉が渇く前に、少量ずつ頻回に

🔹電解質補給:経口補水液やスポーツドリンク(薄めて使用)

🔹アルコール・カフェインの制限:利尿作用により脱水を促進するため

3. 栄養管理

🔹規則正しい食事:1日3食、できるだけ同じ時間に

🔹ビタミンB群の摂取:豚肉、うなぎ、玄米、豆類など

🔹消化の良い食品:冷たすぎるものは避け、温かいものも取り入れる

🔹たんぱく質の確保:魚、肉、卵、大豆製品をバランスよく

4. 睡眠・休息の改善

🔹規則正しい睡眠時間:毎日同じ時間に就寝・起床

🔹睡眠環境の整備:適温・暗闇・静寂な環境作り

🔹適度な運動:軽いウォーキングやストレッチ、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かり、自律神経を整える

1. 熱中症

🔸間違えやすい症状:倦怠感、頭痛、めまい、食欲不振

🔸生理学的な原因

| 体温調節機能の破綻 | 視床下部の体温調節中枢が高温環境に対応しきれず、体温が異常に上昇 |

| 循環不全 | 血管拡張により血圧低下、心拍出量の減少 |

| 細胞レベルでの障害 | 高体温により酵素活性の低下、細胞膜の不安定化 |

| 電解質異常 | 大量発汗によるナトリウム欠乏、水中毒の併発 |

🔸夏バテとの違い

- 体温が38℃以上に上昇

- 発汗の停止または著明な発汗

- 意識レベルの低下(重症例)

- 急性発症(数時間以内)

2. 更年期障害

🔸間違えやすい症状:倦怠感、不眠、イライラ、集中力低下

🔸生理学的な原因

| ホルモンバランスの変化 | エストロゲン分泌の急激な減少 |

| 視床下部-下垂体系への影響 | エストロゲン減少により視床下部が不安定になり、自律神経症状が出現 |

| 神経伝達物質への影響 | セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの分泌異常 |

| 骨代謝の変化 | エストロゲン不足による骨吸収の促進 |

🔸夏バテとの違い

- ホットフラッシュ:突然の顔面紅潮、発汗

- 月経異常:不規則な月経、月経量の変化

- 心理症状:うつ状態、不安感がより顕著

- 季節に関係なく症状が持続

3. 甲状腺機能の異常

🔸甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)

🔹間違えやすい症状:倦怠感、動悸、発汗、イライラ

🔹生理学的な原因

| 代謝亢進 | 甲状腺ホルモン(T3、T4)過剰により基礎代謝率が30-60%増加 |

| 交感神経系の亢進 | 甲状腺ホルモンがカテコールアミン感受性を増加 |

| 心血管系への影響 | 心拍数増加、心拍出量増加、末梢血管拡張 |

| 熱産生の増加 | ミトコンドリアでのATP産生効率低下により熱産生増加 |

🔹夏バテとの違い

- 体重減少:食欲増加にも関わらず体重減少

- 眼球突出:バセドウ病の場合

- 甲状腺腫大:首の前面の腫れ

- 手指振戦:細かい手の震え

🔸甲状腺機能低下症(橋本病など)

🔹間違えやすい症状:倦怠感、無気力、集中力低下、食欲不振

🔹生理学的な原因:

| 代謝低下 | 甲状腺ホルモン不足により基礎代謝率が20-40%低下 |

| 神経伝達の遅延 | ミエリン鞘の形成不全、神経伝導速度の低下 |

| 水分・電解質貯留 | ムコ多糖類の組織沈着による浮腫 |

| 心血管機能低下 | 心拍出量減少、末梢血管抵抗増加 |

🔹夏バテとの違い

- 寒がり:夏でも寒さを感じる

- 体重増加:代謝低下による

- 皮膚の乾燥:粗糙で乾燥した皮膚

- 声の変化:嗄声、低い声

4. 夏風邪

🔸間違えやすい症状:倦怠感、食欲不振、頭痛、消化器症状

🔸生理学的な原因

| ウイルス感染 | エンテロウイルス、アデノウイルスなどによる上気道・消化管感染 |

| 免疫反応 | サイトカイン(インターロイキン-1、TNF-α等)の放出による炎症反応 |

| 体温調節中枢への影響 | 炎症性サイトカインが視床下部に作用し発熱 |

| 消化管粘膜の炎症 | 心拍出量減少、末梢血管抵抗増加ウイルスの直接的な細胞障害 |

🔸夏バテとの違い

- 発熱:多くの場合38℃以上

- 咽頭痛:のどの痛み、嚥下痛

- 鼻汁・咳:上気道症状

- 急性経過:数日から1週間程度で軽快

5. うつ病

一般的なうつ病に加え、夏に特有の「夏季うつ病」というものがあります。

強い日差しを浴びすぎることや、食欲不振による栄養不足が、精神を安定させる脳内物質「セロトニン」の減少につながり、うつ症状を引き起こすと考えられています。

🔸間違えやすい症状:倦怠感、食欲不振、不眠、集中力低下、無気力

🔸生理学的な原因

| 神経伝達物質の異常 | セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンの分泌・再取り込み異常 |

| HPA軸の異常 | 視床下部-下垂体-副腎皮質系の過活動、コルチゾール分泌増加 |

| 神経可塑性の低下 | 海馬や前頭前野での神経細胞の萎縮、BDNF(脳由来神経栄養因子)の減少 |

| 概日リズムの障害 | メラトニン分泌異常、体内時計の乱れ |

🔸夏バテとの違い

- 持続的な抑うつ気分:2週間以上続く気分の落ち込み

- 興味・関心の喪失:今まで楽しめていたことに興味を失う

- 希死念慮:死について考える、消えたいと思う

- 季節に関係ない持続:夏以外でも症状が続く

- 日内変動:朝方に症状が重く、夕方に軽減する傾向

🔸適切な見分けと対処が重要

夏バテは多くの人が経験する一般的な体調不良ですが、似た症状を示す他の病気との鑑別が重要です。

🔹以下の点に注意しましょう

- 医療機関受診の目安

- 発熱が続く場合(38℃以上、3日以上)

- 意識レベルの低下がある場合

- 急激な体重変化(1ヶ月で3kg以上の増減)

- 症状が2週間以上続く場合

- 日常生活に著しい支障をきたす場合

🔸予防の重要性

適切な生活習慣の維持により、夏バテの多くは予防可能です。

規則正しい生活リズム、適切な栄養摂取、水分補給、適度な運動を心がけ、健康な夏を過ごしましょう。

不安を感じる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、専門医の判断を仰ぐことが大切です。

自己判断での対処には限界があることを理解し、適切な医療を受けることで、重篤な状態を避けることができます。

脳活セロトニン調律整体について詳しく知りたい方は

[脳活セロトニン調律整体の詳細ページ]

関連記事のご案内

眠れない原因は自律神経とセロトニン不足?⇦

免疫力と自律神経とセロトニンの関係とは?⇦

更年期障害について⇦

女性のいびきは更年期から急増!その理由と改善のための習慣⇦

女性の喫煙が更年期や骨粗しょう症に与える深刻な影響とは?⇦

更年期と「めまい・内耳のむくみ」の関係 〜女性ホルモンとヒスタミンの意外なつながり〜⇦

あなたやご家族の健康を守るために

大阪市西成区で姿勢や体をしっかり働けるようにしたい方へ

当院では、身体の不調改善のために、脳活セロトニン調律整体、体の歪み矯正や栄養指導、運動指導に加えて生活習慣や環境の改善も含めたサポートを大切にしています。

ご相談はお気軽に!

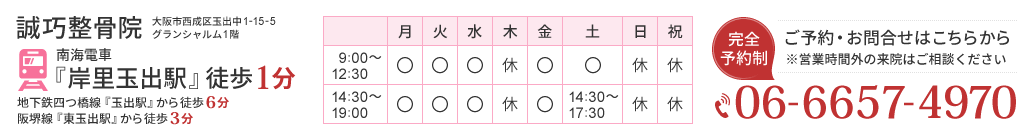

ご予約・お問い合わせ

[予約フォーム・LINE予約・TEL]